Caroline Corbasson - Conjuration par la poussière

Papier publié dans le Chassis, édition papier #2, avril 2017

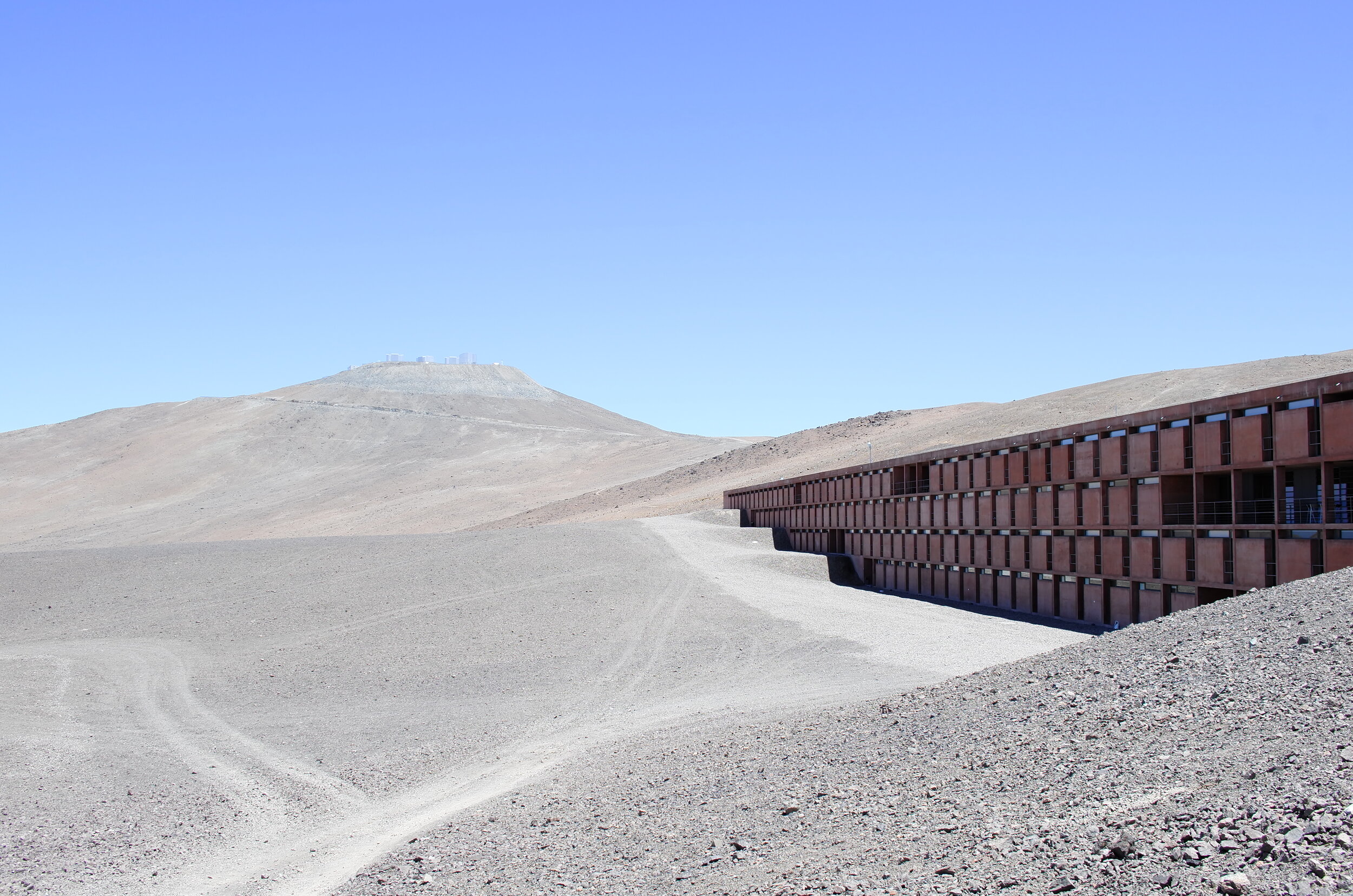

« Le désert d’Atacama est l’un des endroits de la planète les plus hostiles au monde. Par son aridité, rien n’y pousse, rien n’y vit, seuls quelques scorpions et lichens décolorés. Par sa salinité et sa sécheresse, rien ne peut non plus y disparaître, tout ce qui y meurt est parfaitement conservé. Cette immense étendue de terre rouge et craquelée ne laisse rien vivre ni mourir complètement, c’est un territoire qui échappe au sens. »

Ainsi la jeune Caroline Corbasson plante-t-elle son décor dans la note d’intention de son prochain projet : un court-métrage expérimental, qui marque dans son travail une rupture par rapports aux médiums auxquels l’artiste nous a habitué, qui sont la sculpture et le dessin.

Mais déjà ses précédents travaux annonçaient ce désir de tendre vers une pratique plus immersive. Il y avait toujours cette notion de mouvement, une invitation à toucher, manipuler ses œuvres, jamais sur socle et jamais tout à fait à leur place dans un espace aussi étriqué que le white cube conventionnel. Car les réalisations de Caroline ont à voir avec cette matière inépuisable et poétique qu’est le cosmos, elles scrutent le passé comme le futur pour traduire l’universel.

Investie de ce désir de contempler le temps, la jeune artiste s’est rendue pour son prochain projet à Paranal, le plus grand observatoire astrophysique que porte la terre, ancré au beau milieu du désert d’Atacama. Un voyage qu’elle a pu réaliser grâce au CNRS, en particulier Emmanuel Hugot, chercheur au LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) et Julien Girard de l’ESO (Europen Southern Observatory).

Dans ce paysage hors du commun, tantôt atemporel, tantôt moderne, Caroline Corbasson met en scène une jeune femme mystérieuse aux intentions obscures : imaginer un objet – familier de l’esthétiquede l’artiste – et venir secouer le temps, en érigeant brusquement cette poussière immuable, venue se déposer sur ces terres vierges pour ne jamais plus s’en extraire. Un geste libératoire, qui sonne comme une conjuration : chasser dans l’inconscient cette association faite entre poussière et explosions, ces images liées aux conflits occidentaux et fixées dans l’esprit de l’artiste.

Avec ce court-métrage, Caroline Corbasson passe de l’atelier au terrain, de la science au chamanisme, de l’universel à l’intime. Sa caméra filme dans une hâte et un grain épais qui contrastent avec la quiétude et la précision de ses travaux passés. Mais toujours persistent la poétique de sa syntaxe, la vibration de ses oeuvres, et ce vertige dans lequel elle nous entraine, déployant notre regard vers des temporalités incommensurables.

ENTRETIEN

« I will show you fear in a handful of dust » Le sous-titre de ta vidéo, emprunté à T.S Eliot semble d’abord vindicatif, puis finalement mystérieux. Qu’aurait de si terrifiant cette poignée de poussière ? Pourquoi ce choix ?

Ce poème est mon texte fétiche, celui que j’ai le plus lu dans ma vie. Tout comme mon film, il traite d’un traumatisme et d’une forme de libération qui s’opère alors par la poussière.

Cette phrase m’évoquait bien le paysage mental qui caractérise mon film.

Finalement ton film serait une mise en scène de cette phrase ?

Oui, elle est assez intriguant. L’ensemble du poème est très imagé, on peut l’interpréter de différentes manières. A chaque fois que je le relis j’y vois autre chose, tout dépend de l’état dans lequel on est au moment où on le lit.

Cette poussière a été le point de départ de réflexions de nombreux artistes, en particulier depuis Duchamp et Man Ray en 1920. Comment expliquerais-tu cette fascination autour de cette matière-résidu ?

Elle nous renvoie directement à notre condition humaine. Ce matériau de poussière est très lié au cycle de la vie, à une sorte d’état premier et d’état final.

La vie serait arrivée sur terre grâce à elle, les galaxies se formant à partir d’explosions de nuages de poussière cosmique dans l’espace. Elle est promesse de quelque chose comme elle peut être synonyme de fin.

Cet imaginaire de la poussière stellaire en fait une matière à la fois poétique et sale, indésirable. Elle fait référence aux étoiles comme aux cendres, elle a cette double résonance.

Je crois que c’est pour ça qu’elle a fasciné tant d’artistes, elle peut être tout et son contraire, et porter ainsi le symbole de beaucoup de choses.

Elle porte surtout le symbole du temps. Comment rends-tu compte de cette notion dans un décor - l’Observatoire de Paranal et le désert d’Atacama - qui lui semble complètement résister aux cycles, et où la vie ne semble y avoir sa place.

Le désert et l’observatoire impliquent une double relation au temps. Comme tu dis il y a ce paysage de préhistoire complètement vierge, très figé, hostile, avec ses géoglyphes qui seuls subsistent. Mais en même temps, il côtoie grâce à Paranal les plus hautes technologies de notre monde moderne.

Dans cet observatoire, on scrute le temps grâce aux télescopes, et on observe alors des millions d’années lumières. On cherche dans le passé pour trouver une vie ailleurs. En ce sens, on se projette en même temps dans le futur, avec l’éventualité de découvrir une nouvelle planète. On est donc plongé en même temps dans ces trois temporalités que sont le passé, le présent, le futur.

C’est assez mystique ce qui se passe là-bas. On a l’impression de pouvoir accéder à toutes ces dimensions, c’est très perturbant. Aujourd’hui, on s’est habitué à l’idée que regarder dans l’espace c’est regarder dans le passé, mais pour ma part ça me surprend encore.

Finalement, plus j’avance dans mon projet et plus je réalise que c’est clairement un film sur le temps. Sur le temps qui passe et celui qui ne passe pas.

Ce qui t’attirait le plus la-bas c’était l’observatoire ou le désert ?

Pour commencer, c’était l’observatoire qui m’intéressait. Au début de cette histoire, comme souvent, une rencontre. De fils en aiguilles, après avoir échangé avec beaucoup de chercheurs du CNRS pour mes précédents travaux, je suis tombée sur Emmanuel Hugot, un chercheur du LAM (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) qui fabrique des miroirs de télescope. Un jour, je visite donc avec lui l’observatoire et lui fais part de mon rêve de me rendre un jour dans le plus grand observatoire astrologique du monde. Il se trouve qu’il connaissait du monde là-bas et qu’il disposait d’un budget de diffusion des sciences. Grâce à lui j’ai pu réaliser ce voyage, et être accueillie par Julien Girard, de l’EOS (European Southern Observatory).

D’un coup ce projet qui m’obsédait et me paraissait complément hors d’atteinte a pu se concrétiser. A ce moment-là j’ai décidé d’utiliser ce temps sur place pour faire un film. J’ai donc commencé à écrire un scénario sans n’y être jamais allée, simplement à partir de mes fantasmes du lieu. Je suis donc partie une première fois en repérage, avant d’y retourner en janvier avec une équipe pour le tournage.

Dans ton scénario, cette femme que l’on suit va provoquer au milieu du désert une turbulence, en venant soulever brusquement la poussière de ce lieu immuable. Que cherche-t-elle à signifier ?

Celle qui filme son voyage reste anonyme jusqu’à la fin. On la sent pressée, investie d’une mission, d’une volonté, pourtant très personnelle et clandestine au milieu de ce théâtre de l’humanité. Au milieu de ce désert, figé à l’image de son état psychologique, elle va fabriquer un objet, et provoquer un geste libératoire qui n’aurait pas d’utilité sauf pour elle.

Ce mouvement, sorte de conjuration, lui permet de se délivrer d’images douloureuses liées aux conflits occidentaux - la poussière des explosions, des fumées toxiques. En quelques sortes, il s’agit de créer un contraste entre le vacarme d’un monde en pleine crise, habité par la peur, et ce désert paisible et lointain.

Finalement, elle s’empare de la science non pas pour chercher des réponses à des questions mais pour créer un phénomène, pour bouleverser cet ordre figé et silencieux?

Pour moi c’est la fonction de l’art, nous n’apportons pas de réponses mais, sous forme d’action, des ouvertures. Soulever la poussière du désert, c’est secouer le temps, recréer les conditions qui ont donné naissance à notre système solaire, faire naitre le mouvement.

Dans ce film je parle de l’acte de créer, de provoquer les choses. Ce qui différencie la science de l’art, c’est que les scientifiques cherchent des réponses, les artistes eux soulèvent simplement des questions et proposent d’autres vérités.

Pourquoi aller chercher ta matière première dans la science ? Ta démarche relève-t-elle de l’exploration du temps, de la rencontre avec le hasard ou de la confrontation à une source inépuisable ?

Ce qui me fascine le plus est d’aller chercher ailleurs ma matière première, comme pour contrer le côté autophage de l’art. J’aime être confrontée à des univers que je ne connais pas, des matières sans fin comme tu dis.

C’est déstabilisant, et cet inconfort est très inspirant et riche. Je cherche à comprendre ce langage qu’est la science et à les réinterpréter avec mon propre regard, en choisissant instinctivement de me concentrer sur une petite chose minuscule, parmi tant d’autres possibles.

La video est nouvelle dans ta pratique. Que retires-tu de ce médium, par rapport à la sculpture que tu as l’habitude de pratiquer?

La vidéo me permet de sortir du cadre classique du white cube dans lequel sont présentées mes oeuvres, de tendre vers quelque chose de plus immersif. C’est un médium en marge de tout ce que je connais, que je n’ai jamais appris ni pratiqué, ce qui fait que je ressens une nouvelle forme de liberté. C’était très naturel, je n’étais pas enfermée dans des codes.

Cela ne signifie pas pour autant que je ne pourrai transposer mes références artistiques dans une vidéo, mais il ne s’agira pas un rapport aussi clos que s’il était inspiré d’autres films.

Est-ce qu’il y a tout de même un réalisateur qui t’inspire particulièrement ?

Oui, Werner Herzog, qui réalise beaucoup de documentaires sur des sujets ou expéditions toujours incongrus dans des endroits incroyables, comme La grotte des rêves perdus, ou bien qui s’intéresse à des personnages un peu extrêmes (Grizzly Man).

Puis Kubrick pour le coté intemporel, ses plans géométriques incroyables. Le fait qu’avec lui, chaque plan est un tableau, je trouve ça sublime. Le rapport à l’art pictural est très fort, et j’ai aussi cette envie de composer mes plans comme des dessins.

Récemment, il y a également un film qui m’a marqué : Koyaanisqatsi réalisé par Godfrey Reggio. Ce n’est ni une fiction, ni un documentaire, c’est un trip. On est emporté dans une espèce de spirale vertigineuses, à travers différentes échelles d’espaces et de temps. Il y a une intensité très riche et belle qui ne m’a pas laissée indifférente.

Dans ton court-métrage, quelle image as-tu particulièrement hâte de filmer ? Laquelle faudrait-il retenir ?

Ça serait ce plan où l’on pousse la porte d’entrée de la Residencia. On plonge alors littéralement dans une sorte de tunnel, pour ressurgir, de l’autre coté, dans ce monde clos, cet univers étranger.

Tu as passé une journée entière dans cet observatoire que tu nommes Residencia. Quelles sont tes impressions sur la vie qui s’y déroule?

C’était épique. Il y avait tellement de choses à découvrir, des salles, des instruments. On a passé 24h sans dormir. C’est comme une fourmilière, les conditions de travail assez dures, ce à quoi je ne m’attendais pas.

On ressent aussi une sensation très paradoxale, car malgré l’immensité du désert d’Atacama qui l’entoure, l’observatoire revêt un aspect un peu claustrophobe. Cela s’explique par le fait que l’on dépend complètement de cette Residencia, qui prend finalement des airs de tour d’ivoire : en dehors de ces murs, il est impossible de survivre seul.

Autre fait marquant, le caractère extrêmement accueillant et généreux des gens, qui se sont montrés très dévoués. Un sentiment de dévotion d’autant plus renforcé par l’architecture du lieu très minimaliste, presque monastique.

On sent bien que cette vocation demande énormément de concessions. Et en ce sens, il m’a semblé que ces chercheurs ressemblaient un peu à des artistes, de par leurs sacrifices, leur solitude et leur caractère totalement passionné.

Certes, le but est de faire des découvertes, de trouver des réponses, mais ils aiment surtout chercher. Comme dans l’art, le plus passionnant est finalement le processus, pas le résultat.

Remerciements

Emmanuel Hugot du CNRS et du LAM pour son aide à la réalisation du voyage.

Julien Girard de l’ESO pour son accueil sur le site.

Marine Dormant et Nicolas Bianchi - Faro film - pour la production.