Conversation avec Nicolas Floch' : une aventure humaine au coeur de la recherche

En 2008, vous avez découvert l’existence de « récifs artificiels », que vous étudiez depuis maintenant sept ans. Pouvez-vous nous expliquer davantage de quoi s’agit-il ?

Dans le paysage sous-marin, il existe des habitats artificiels qui permettent de restaurer ou optimiser des écosystèmes, de recréer ainsi de la biomasse, et préserver nos ressources marines. Souvent réalisés en béton, ces récifs sont rapidement colonisés par la faune et la flore sousmarines, devenant alors de véritables architectures vivantes.

Je m’attache à représenter ces espaces sous-marins sous forme de sculptures, d’installation, de photographies et de films.

Par la suite, j’ai commencé un travail sur les habitats cette fois naturels, puisqu’ils est important de comprendre comment les habitats artificiels s’intègrent dans un écosystème et comment il interagissent avec lui. Lors de ma résidence sur B.O.A.T., en Bretagne (avec le centre d’art la

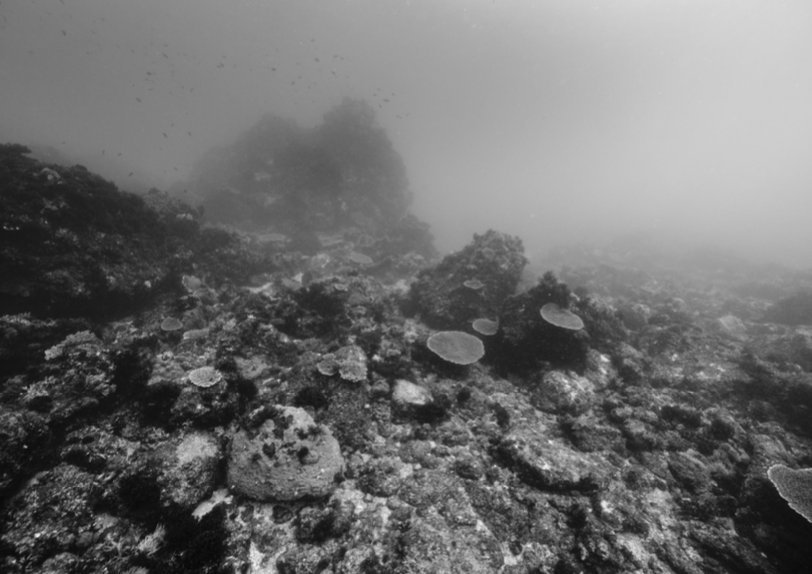

Criée et l’EESAB), j’ai réalisé un travail photographique sur les différente typologies d'habitats naturels, minéraux et végétaux, en zone tempérée : les macro-algues, les roches, les étendues sableuses et plus largement la colonne d’eau.

Comment est né, à l’origine de votre pratique, cet intérêt pour le milieu marin ?

Quand j’avais 17-18 ans, j’ai été marin pêcheur pendant un an et demi. Une expérience qui a marqué mon rapport à la nature, aux processus de production, et qui a influencé mes premiers travaux, en lien avec l’agriculture ou la pêche. En travaillant autour de la pêche, je me suis naturellement intéressé aux habitats, qui sont liés à la production de ressources : s’il y a détérioration des habitats, alors il y a chute des ressources. Ainsi, ma pratique est basée sur des allers-retours constants entre des problématiques du réel et un rapport traditionnel à l’art, comme la peinture, la sculpture, l’installation, la photo. Par exemple, ma relation au monochrome est elle aussi liée à la mer : il s’agit pour moi d’une immersion dans la masse d’eau, dans la couleur.

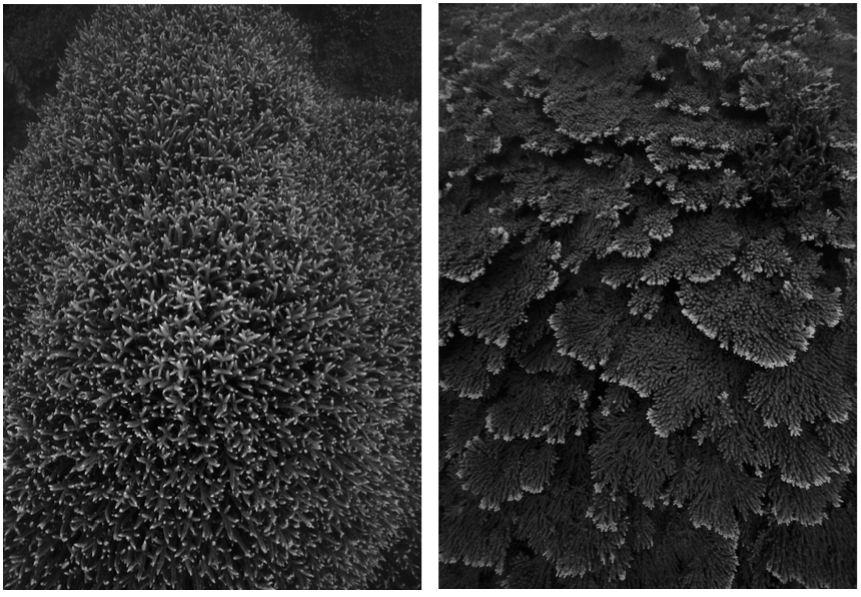

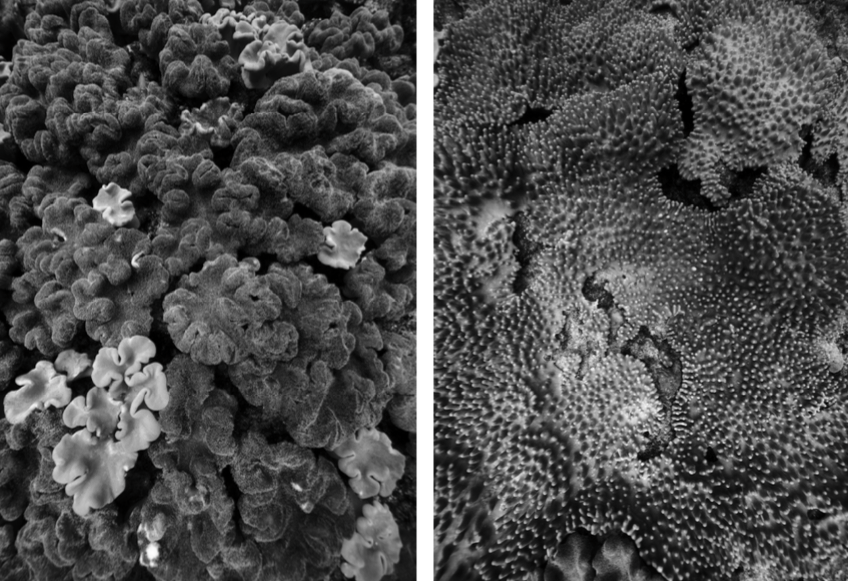

Au delà de la thématique fonctionnelle abordée dans les "structures productives", mon intérêt pour les habitats marins vient aussi de ce rapport à la sculpture et à l’architecture, qui influence ma manière de photographier : je travaille en noir et blanc justement pour mettre en valeur ces structures et leurs lignes - contrairement à une photographie sous-marine plus courante, davantage axée sur la faune, la flore, et les couleurs.

Il y a enfin la notion de paysage, qui fait partie intégrante de mon travail : sous l'eau, l'ensemble de la masse d'eau et des espaces sont habitables. L’habitat, qu’il soit naturel ou artificiel, se confond alors avec le paysage.

Esthétiquement, ces récifs artificiels renvoient-il à un type d’architecture particulier ?

Les japonais, précurseurs de ces récifs artificiels dès le 17è siècle, ont toujours pris en compte l’aspect esthétique. Il s’agit d’architectures élégantes et soignées, réalisées en béton, en métal, en céramique et parfois en bois. Pour eux, la forme a une importance structurelle et fonctionnelle : tout comme dans la nature, les formes sont structurées et logiques.

Quelle place prend ici l’esthétique, dans la mesure où ces constructions sont destinées à être immergées et colonisées ?

Ces récifs artificiels, sortes d’urbanisme invisible, sont quelque part le reflet de nos sociétés contemporaines et de nos modes de vie. Le rapport des japonais au monde est de bien faire les choses, qu’elles soient visibles ou non. On peut aussi penser qu’une chose qui fonctionne bien, fonctionne bien à la fois physiquement et esthétiquement. Les japonais sont sensibles à ça. En Europe au contraire, la qualité plastique est plus aléatoire, voire peu considérée, car à priori non visible. Aux Etats-Unis, les récifs sont rarement construits, il s’agit principalement d’épaves ou de rebuts - liés à la pêche récréative.

Il ressort de vos photographies une certaine poétique de la ruine, notamment avec l’utilisation du noir et blanc. Vous utilisez d’ailleurs le terme de « ruine inversée », propre à ces structures… La ruine représente un bâtiment qui se délite, qui va être envahit par la nature. En ce qui concerne les récifs artificiels, je parle de « ruines inversées » car on inverse justement le processus de la ruine : ils sont construits dans le but d’être colonisés par la nature : leur fusion avec le milieu marin n’ est pas une dégradation mais l’objet même de leur construction.

Et là est toute la problématique : ces récifs sont construits pour développer des ressources. A partir de ce moment-là, on commence à penser l’espace marin comme un endroit fertile, à l’instar de la terre, que l’on va cultiver et régénérer en même temps, pour n’en prélever presque plus que le surplus. C’est un symbole de transition, un rapport au monde qu’il faut commencer à instaurer.

Vos travaux, qui se situent au croisement de l’art contemporain et de la recherche, vous ont valu d’embarquer le 23 mars dernier à bord de l’expédition TARA, qui parcourt les eaux japonaises afin de mener des études scientifiques. Quel était le propos de cette résidence ?

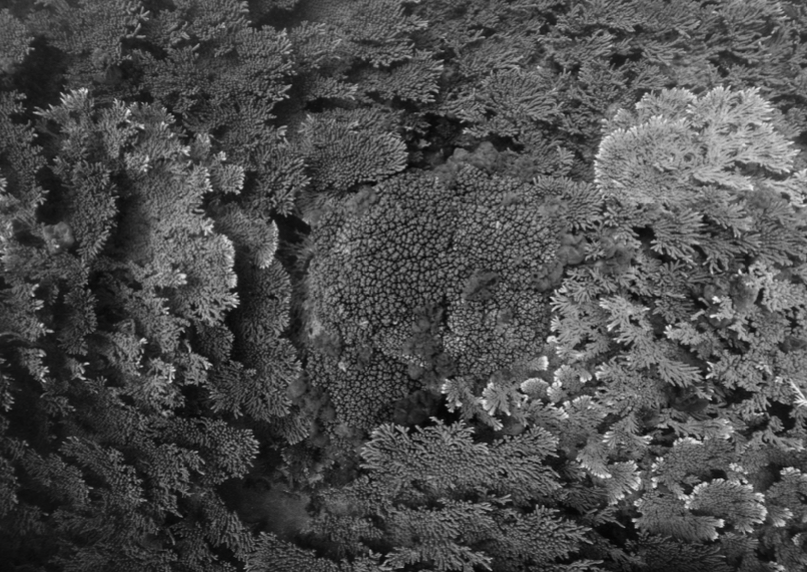

L’expédition TARA portait sur l’étude du corail, ce qui représentait pour moi une réelle chance puisque, n’ayant pas eu auparavant l’occasion de travailler en zone tropicale, je connaissais très peu le sujet. Lors de cette résidence, j’ai donc enfin pu étudier cet animal, et réaliser un travail photographique sur le corail en tant qu’architecture vivante et qu’habitat structurant le paysage.

Il s’est trouvé que la thématique de l’ensemble de la mission Japon sur Tara était totalement en adéquation avec ce que je faisais : nous remontions un courant chaud appelé « Kuroshio », qui vient réchauffer les côtes japonaises et permet aux coraux de se déplacer très loin vers le nord - jusqu’à Tokyo où nous avons commencé nos plongées. Ainsi, en nous déplaçant vers le sud, nous passions graduellement d’un milieu tempéré que je connaissais à un milieu tropical que je découvrais.

Depuis longtemps en Bretagne, j’observe des modifications d’écosystèmes et des transformations de paysages sous-marins, sans pouvoir toujours les expliquer ni les comprendre de manière scientifique. Sur TARA, il s’agissait justement d’observer et analyser la transformation de ces paysages liée au réchauffement climatique : avec l’augmentation de la température de l’eau, on constate une perte des habitats en macro-algues - présentes dans les zones tempérés - et une augmentation des coraux. Ce glissement s’opère vers le nord, avec une modification de la faune sous-marine.

Nous avons aussi étudié deux sites de long d’îles volcaniques, desquelles des bulles de CO2 s’échappent, faisant alors baisser le PH de l’eau qui devient plus acide. Ceci est une sorte de préconfiguration du paysage marin en 2100 : baies acidifiés, chute de la biodiversité, réduction des coraux et macro-algues… des écosystèmes appauvris.

Les images que j’ai réalisées sur TARA sont donc à la fois une étude sur les coraux en tant qu’architecture et motifs récifaux, mais aussi le récit de ce leg Japon, la représentation de cette transition d’une zone tempérée à tropicale, avec des préfigurations de ce que l’on pourra trouver dans le futur.

Justement, comment votre pratique se distingue-t-elle du documentaire ?

Il y a une dimension documentaire que je revendique dans mon travail : le travail que je fais en sculpture sur les récifs est d’ordre documentaire, le but étant de dresser une topologie de ces structures.

Mais s’il y a une différence, elle est due à des questions de regard, de point d’entrée : il y a toujours une articulation plastique, d’autant plus rares dans ce milieu que l’accès aux fonds sousmarins n’est pas simple : peu de plongeurs professionnels sont artistes, il s’agit davantage de photographes ou de cameraman documentaires.

Généralement les images qui nous parviennent sont très stéréotypées : elles vont porter sur la faune et la flore, user d’éclairages artificiels pour accentuer les couleurs… mais le regard d’un artiste qui plane est moins courant sous l’eau, un travail sur le paysage ou l’architecture également.

C’est aussi une question d’objectif : le mien n’est pas de publier une image dans un magazine ni un livre photo sur les poissons, mais plutôt des tirages très grands formats, ou des ouvrages particuliers liés à l’art contemporain, comme celui que je prépare en ce moment avec ROMA Publication.

Quel est alors le rôle de l’artiste pour les scientifiques ?

L’idée chez TARA, à laquelle je suis très sensible, est de perpétuer cette tradition de l’artiste embarqué sur les expéditions scientifiques. Artiste qui va justement consigner ou montrer des choses différemment. Cela se faisait beaucoup par le dessin au XVIIe et XVIIIe siècles, par la photographie et la vidéo ensuite.

Sylvain Agostini, qui a dirigé le leg japon, a fait un travail formidable, qui par chance rejoint à la fois l’histoire que j’ai commencé à construire, mais qui également construit une histoire autonome. Avec ce leg, j'ai pu travailler en image sur ce glissement des écosystèmes et une représentation plastique du réchauffement climatique.

La mise en image de leur impact est d’autant plus importante que ces problématiques nous paraissent très abstraites. Or, sous l’eau, les conséquences sont beaucoup plus visibles que sur terre. Témoigner de cela permet de prendre pleinement conscience de la manière dont l’homme, par ses façons de vivre, vient modifier les écosystèmes de ces espaces lointains.

Comment s’est passée la collaboration avec les marins et scientifiques ?

Comme toujours sur un bateau, il s’agit d’aventure humaine intense, de très beaux moments de partages, et de rencontres.

Sur TARA, je suis tombé sur un équipage très riche et diversifié, qui partage tous une passion pour leur travail et un désir de le partager au plus grand nombre. N'oublions pas que les données récoltés par TARA sont en "open source", le partage ne se limite pas à la générosité du groupe à bord du bateau mais il s'agit de toucher le plus grand nombre de personnes et de travailler à l'échelle de la planète et non seulement d'un laboratoire.

Les scientifiques étaient aussi nombreux que les marins. Les temps à bord sont partagés entre travail scientifique (avec des journées rythmées par les plongées), temps de navigations de deux ou trois jours (où l’on est plus sur des moments de vies), et temps de communication, à terre, lors que TARA ouvre ses portes aux visiteurs ou participe à des colloques.

A bord, nous partagions toutes les taches, qui divisent la journée et permettent la vie en communauté à 16, dans un petit espace. On est reparti en cinq équipes : ménage, service du midi, vaisselle du midi, service du soir et vaisselle du soir.

Mais au delà de ces équipes formées autour des « contraintes » de la vie à bord, il s’agit d’une véritable « communauté TARA ». Les marins sont, pour beaucoup d’entre eux, présents depuis le début, donc très sensibilisés et engagés dans les problématiques scientifiques. A bord, tous partagent cette défense de l’océan, et ce devoir que nous avons d'informer les autres sur ce que nous voyons et comprenons de ce monde, qui pour la plupart, invisible, inaccessible et paraissant à tord éloigné de notre quotidien.

Et en ce qui me concerne, un séjour sur TARA, c’était un peu un rêve d’enfant. Je suis issu de cette génération Cousteau : gamin, nous avons tous rêvé de ces images, et lors de cette résidence j’ai eu la chance de pouvoir participer à toutes les plongées des scientifiques, de les accompagner systématiquement.

Quelle était alors votre implication dans le protocole scientifique ?

Je suis arrivé au Japon deux semaines avant d’embarquer sur TARA : j’ai passé une semaine à la Station marine de Shimoda afin de rencontrer Sylvain Agostini qui dirigeait le leg Japon, ce qui m’a permis d’échanger en amont de la résidence pendant plusieurs jours, et donc aussi de commencer à me familiariser avec la thématique du leg.

La semaine suivante, je suis allé faire des plongées pour un travail d’étude sur le « Satoumi », une approche éco-systémique incluant des récifs artificiels au Japon, un projet soutenu par la fondation Nina et Daniel Carasso, porté par Art connexion en partenariat avec la station marine de Wimereux. Une fois embarqué sur TARA, après la présentation du bateau et des règles de vie et de sécurité à bord, nous avons commencé par une réunion présentant le leg et définissant les priorités de chacun. Nous avons donc formé des équipes de plongée avec les taches de chacun sous l'eau. Nous avons également évoqué les demandes spécifiques de chacun, comme par exemple celle que j'ai formulée pour plonger si possible sur les sites de récifs artificiels proches des sites d'étude.

La première journée de plongée à Katsuyama à permis de mettre en place le protocole. Ensuite, l’organisation des journées était très rythmée : petit déjeuner à 7h, à 8h tout le monde est habillé et prêt sur le pont, on charge les bateaux ; à 8h30 nous sommes dans les bateaux, nous plongeons 2 heures le matin; retour vers 11h sur le bateau : les scientifiques s’occupent de leurs échantillons, et moi de mon caisson photos, de charger mes images et changer mes batteries. Nous déjeunons à midi, puis repos de 13h jusqu’à 14h à peu près. A 14h30 nous rechargeons les bateaux pour être dans l’eau à 15h; retour à 17h, on dine tôt, à 21h tout le monde est crevé et on va se coucher ! On reprend le même rythme le lendemain.

J’ai donc réalisé 25 plongées au total. En plus de celles qui faisaient partie du protocole et visaient l’étude des coraux et du plancton, j’ai pu plonger sur deux sites récifs artificiels, avec comme binôme pour ces plongées, Saï, un cameraman de NHK qui faisait un documentaire sur TARA pour la télévision japonaise.

En ce qui concerne vos photographies de récifs coralliens, vous utilisez beaucoup le gros plans, jusqu’à arriver parfois à une forme d’abstraction.

Je travail au grand angle, il n'y a jamais de gros plan mais les rapports d'échelle sont toujours difficiles à mesurer sous l’eau. Ces images sont destinées à être tirées en très grand format, afin de vraiment rendre compte des détails. J’ai essayé de travailler de deux manières : soit à l'échelle du paysage, avec des vues larges et parfois une "architecture" centrale pour rendre compte de l'univers bâtit du corail, soit en vues surplombantes pour réellement entrer dans le motif, dans la structure Le corail est rempli de micro-habitats et il s’agit là de pénétrer cette architecture.

Votre travail d’archives sur les récifs artificiels, qui prend la forme de sculptures, les scientifiques le réalisent-il également ? Ou bien ces architectures sont-elles sans cela condamnées à l’oubli ?

Les scientifiques n’ont en réalité pas le temps d’établir une topologie des récifs telle que celle que je construis actuellement. Ils vont avoir parfois des plans, tout au plus, mais je pense que j’ai plus de documents sur ces constructions que beaucoup de scientifiques. C’est l'objet de ma recherche : identifier les différentes formes existantes.

Ma prochaine exposition au FRAC Bretagne, à partir du mois de septembre, permettra justement de montrer en volume la diversité de ces structures, à travers des sculptures documentaires à l’échelle 1/10.

Bien qu’il s’agisse de la constitution d’une véritable base de donnée, le but de mon travail n’est pas scientifique, même s’il peut représenter un intérêt pour des chercheurs. Ma pratique est plus sensible et abstraite, tout en étant en lien avec les enjeux du monde contemporain. Comme je le disais, la lecture de ces espaces-là doit aussi se faire par rapport à ce qu’ils reflètent de nos modes de vie.

J’ai eu des discussions très intéressantes à ce sujet avec Sylvain Agostini, qui connaissait assez peu le fonctionnement des récifs : pour lui, cela relevait du domaine de la pêche, mais il n’avait mesuré toute leur importance à l’échelle des écosystèmes et de leur gestion, ni tout ce qu’ils pouvaient apporter à nos modes de production. Sylvain travaille sur les algues et le corail, c'est à dire les habitats et la modification des écosystèmes. J'ai énormément appris de nos échanges, et il m'a permis, par son travail, de comprendre des choses que j'avais observées sans avoir les moyens de les analyser. TARA produit ce genre de rencontre et la diversité des approches vient enrichir la compréhension des sujets abordés. De nombreux échanges à bord avec les scientifiques mais aussi les marins ont été riches et productifs.

Je pense que scientifiques et artistes ont beaucoup de choses à partager : nous vivons dans le même monde et nous le questionnons chacun, à notre manière, avec des regards différents. Nous partageons cette même curiosité, cette même tentative d’ouvrir de nouvelles perspectives de travail afin de mieux comprendre ce monde qui nous entoure.

A venir :

Exposition Du 15 septembre au 26 novembre au FRAC Bretagne à Rennes.

Publication d'une monographie chez ROMA Publication, sortie novembre 2017.